新媒介對青少年“粉絲”社會化的影響的調查研究

作 者:莫梅鋒 王浩 魏霞 來 源:北方傳媒研究發表日期:2013-12-25

隨著技術的進步,新媒介對人的影響日漸顯著。青少年“粉絲”作為一群特殊受眾,現階段的他們缺乏應有的媒介辨別能力。再加上當前一些媒介對眼球經濟的片面追求,致使他們暴露于不良媒介環境當中,影響著他們的社會化。本文通過制定調查表并對青少年新媒介使用習慣進行分析,解析新媒體的使用對青少年“粉絲”社會化的影響。

社會化作為社會學研究中的一個專門術語,一般是特指人的社會化。按照美國學者伊恩·羅伯遜的定義,社會化是指使人們獲得個性(personality)并學習其所在社會生活方式的相互作用過程。[[1] [美]伊恩·羅伯遜著,黃育馥譯:《社會學》,上海,商務印書館1990年版,第108頁。][1]對于青少年社會化過程中的問題,歷來學者研究頗多。美國著名精神病醫生埃里克森的“人生八階”理論認為,人們在青少年時期面臨的主要危機是自我同一性和角色混亂的沖突。其重點在于解決“我是誰”、“我在他人眼中是什么形象”等問題。

“粉絲”其對應的英文單詞為“Fan”,意為“迷,狂熱愛好者,狂熱仰慕者”。基于網絡技術的更新換代而來的新媒體對整個社會生活帶來了深刻的影響。尤其是對于青少年“粉絲”群體的社會化帶來了更加深遠的影響。

一、青少年“粉絲”媒介使用的一般特征

本次研究以問卷調查的形式進行,共發放450份,回收問卷437份,除去漏答、逆反心理作答等無效問卷,有效問卷為408份,問卷有效回收率90.8%。問卷的調查對象為12~24歲的在校初中、高中和大學學生。為確保樣本的科學與合理,本次問卷實行分層調查,考核指標涉及到年齡、地域、性別等因素。在地域上,選取哈爾濱、天津、長沙這三個城市作為地域代表,其中哈爾濱為36.5%、天津32.6%、長沙30.9%。在年齡層次上,分別選取初中、高中、大學這三個階段的學生,其中初中生30.9%、高中36.5%、大學32.6%。在性別上,男女比例分別為50.7%、49.3%。

調查結果顯示,明確表示現階段有喜歡偶像的人群比例為47.8%,23.0%的青少年一直沒有喜歡的偶像,12.5%的人表示以前有崇拜的偶像,16.7%的人不清楚自己是否存在偶像崇拜的現象。本文青少年“粉絲”主要是指現階段有喜歡的偶像的人群,占總人數的47.8%,有195人。

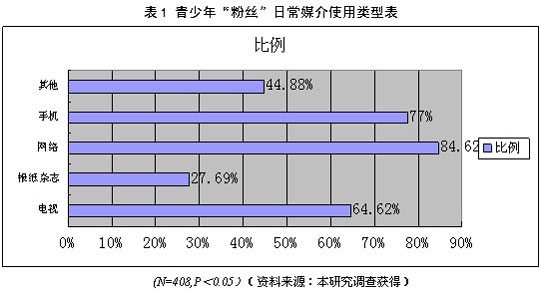

在對青少年“粉絲”日常媒介使用類型進行的調查中我們發現,青少年“粉絲”正告別以往單一的媒介使用,取而代之的是多種媒介類型的綜合運用。調查結果表明70.1%的青少年“粉絲”每日使用的媒介超過3種,以手機為代表的新媒體更是成為這一時期青少年身邊不可或缺之物。而日常生活中,青少年“粉絲”最常使用的媒介依次為手機(77.44%)、網絡(64.62%)、電視(34.88%)。

與青少年“粉絲”日常生活使用到的媒介調查結果稍有不同的是,網絡(84.62%)以當之無愧的龍頭老大占據著他們日常生活中影響最大的媒介地位。其次為手機(20%),再次為電視(14.36%)。

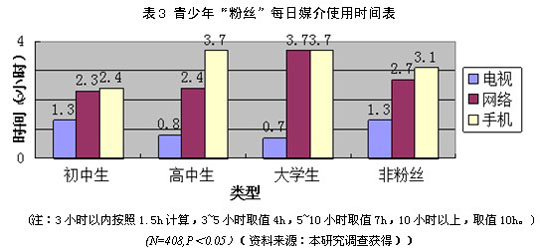

在媒介使用時間上,絕大部分的青少年每天媒介使用時間都在3小時以內。然而,網絡、手機用戶使用時間在3小時以上的比重也不少,每天網絡使用時間在3~5小時的比重有20.3%,5~10小時的有14.5%,手機3~5小時的有19.6%,5~10小時的為17.2%。具體每天的媒介使用時間如下表:

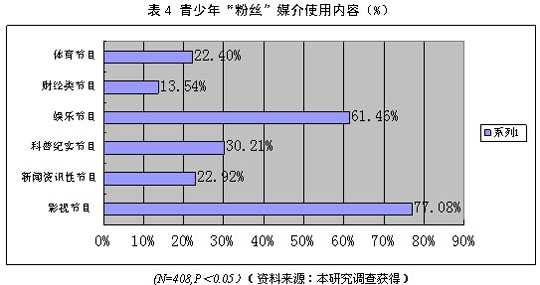

青少年“粉絲”青睞的媒介使用內容,則是豐富多樣,但絕大部分將目光鎖定在影視娛樂節目上。其中,有77.08%的青少年“粉絲”會收看影視節目,61.46%的“粉絲”收看娛樂節目,科普紀實和體育節目分別占到了30.21%、22.4%。相對來說,收看新聞資訊性節目的青少年“粉絲”比較少,只占到22.92%。

對于哪些因素會影響青少年“粉絲”的媒介使用,使用便利性(65.68%)成為他們考慮的首要因素,其次為內容(57.29%),表現形式、是否免費也成為他們考慮的重要因素。從該結果中也不難看出,手機等新興媒體興起的原因。

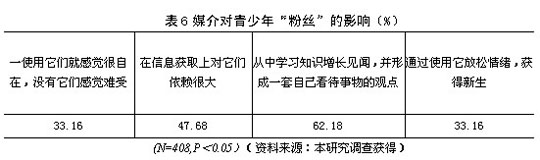

最后在問到媒介對青少年“粉絲”社會生活的影響時,不難看到媒介影響的深遠。從積極方面說,大部分青少年“粉絲”認為媒介是他們獲取信息、增長知識重要的途徑,同時也為他們釋放壓力、緩解情緒提供了宣泄的窗口。但結果同時也表明不少青少年存在著媒介沉迷的傾向,對于媒介過度依賴。

二、網絡對青少年“粉絲”社會化的影響

計算機帶來的信息網絡化浪潮席卷了全球,極大的變革了我們的生活與思考方式。不再擔心錯過電視節目的首播,網絡隨時可以點播喜歡的節目內容;購物不再徘徊于大街小巷而只需在淘寶里輕點鼠標;存錢轉賬也不再需要走進營業廳,網上銀行方便且快捷……當然,網絡改變的不只是人們的行為方式,在思維領域,網絡的穿透力也無處不在。它在拓寬人們思維疆域的同時,也將人們的思維扁平化、平面化。對于正處于思維形成高峰期的青少年“粉絲”而言,這種影響更為顯著。

1、青少年“粉絲”網絡使用行為

調查結果顯示,在青少年“粉絲”中,84.62%的人經常使網絡。而其中有55.90%的人群將網絡定義為對其影響最大的媒介。這表明,網絡已超越電視成為青少年生活中影響最為深遠的媒介。

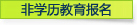

在青少年“粉絲”的網絡使用時間上,47.18%的人群每天網絡的使用時間控制在3小時內,24.61%的青少年“粉絲”每天的網絡使用時間在3~5小時,當然也有13.85%的青少年“粉絲”網絡使用時間在5~10小時之間,更有甚者(2.05%),每天的網絡使用時間在10小時以上。

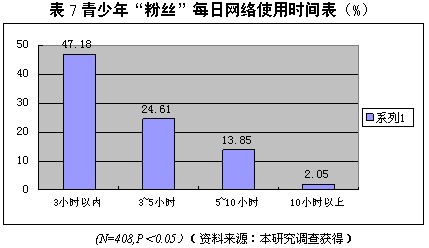

在網絡使用的目的上,大部分青少年“粉絲”(75%)將其興趣點放在消遣娛樂上,而與青少年身份不符合的是,在調查中的四項選項中,“尋找與學習相關的資料”卻排在了最末。

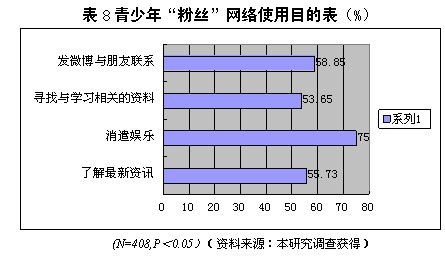

對于青少年“粉絲”網絡使用逗留最多的地方,調查結果表明“QQ等聊天工具”占據了首位(所占比重為25.13%),其次為“視頻網站”和“貼吧論壇”。而最近幾年被全民熱捧的微博等平臺卻出乎意料的排在了最后面。

2、網絡對青少年“粉絲”社會化的影響

“使用與滿足理論”認為,任何媒介使用行為都帶有一定的目的性,或是為了獲取信息,或是為了消遣娛樂等。在青少年“粉絲”的媒介使用類型中,網絡是他們使用最多的媒介。網絡的低門檻、平等性、互動性等特征為青少年社會化提供了多種角色扮演的場所以及反復進行角色轉換的機會。

不斷更新的網絡信息能滿足青少年多方需求,增長見識、滿足求知欲。另一方面繁雜的信息又弱化了受眾的思維能力,正如學者所言,“信息的繁雜導致受眾思維過度跳躍、叛亂;信息圖像化,使青少年邏輯思維和抽象思辨能力下降,不能進行縝密、規則的思考活動,同時表達能力下降;信息大眾化、主流化,使得青少年表達方式有趨同傾向,缺乏個性特征和獨創性”[[2] 王世永:《電視信息傳播對青少年的消極影響及對策分析》,《陰山學刊》,2000年第6期。][2]。在對事物的看法上,網絡使用者自我評分最低,就源于網絡信息的繁雜化導致青少年思維的弱化。美國作者尼古拉斯·卡爾曾將網絡帶來的信息與傳統的書本閱讀做了一個形象的比喻:以前,我戴著潛水呼吸器,在文字的海洋中緩緩前進。現在,我就像一個摩托快艇手,貼著水面呼嘯而過[[3] [美]尼古拉斯·卡爾著,劉純毅譯:《淺薄:互聯網如何毒化了我們的大腦》,北京,中信出版社2010年版,第10-20頁。][3]。互聯網作為便利的信息獲取渠道,不僅為我們提供了思維的素材,同時也改變了我們的思維方式,將我們變成了一個信息處理的機器。從張杰百度貼吧的帖子回復上,我們也能得到印證。表情符號、“頂”、“飄過”等不帶感情色彩的簡短話語成為大多數“粉絲”最為常用的回復語,而在一些觀點的表達上,大多數“粉絲”只是重復著上面樓層的觀點,或是用歌詞代表自己的觀點。造成此種現象的原因在于不斷增強的同質化信息像一劑持久、有效的麻醉劑,使得青少年“粉絲”缺乏深度思考的欲望以及動力,從而呈現出觀點平面化的狀態。

在性別觀上,網絡青少年“粉絲”使用者自我評分高于電視受眾。這與網絡使用者以邏輯思維、認知判斷等趨于成熟受傳統思想影響久遠的大學生有關,當然,也與他們的媒介使用特性有關。相較于大眾傳媒,網絡有著更多的自主選擇性與包容性。每個人的個性在此得到充分張揚,他們可以跳出媒介的議程設置選擇自我感興趣的內容。例如可以通過對不同國家的影片進行欣賞,了解不同文化對性別的期待。正是在網絡這種開放自由的信息環境中,青少年“粉絲”依據自身的理解形成了獨具個性的性別觀。

在倫理道德價值觀上。由于網絡施化者角色身份的不明確,使得青少年價值觀、道德觀存在著多元化的傾向。施化者道德、思想水平的參差不齊導致一些異化思想盛行,多元價值觀上選擇的困惑讓青少年“粉絲”往往無所適從。同時,網絡空間的無規則性,也讓一些青少年“粉絲”在無社會規則的制約下出現一些影響社會的言論與行為,帶來“網絡暴力”等。如在百度張杰的貼吧里,“黑粉”盛行,“黑粉”的出現有著商業上的利益沖突,但更多的是青少年“粉絲”出于網絡的無規則性而隨意發泄自己情緒。這種情緒如若得不到控制將會影響到現實生活中個體的言行。

三、手機對青少年“粉絲”社會化的影響

在所有的媒介當中,手機可謂是一個變化最為快速的媒體。當初僅作為聯絡工具而存在的媒介,如今已變成一個集上網、聊天、視頻等為一體的多媒體平臺。學者童曉渝依據手機的發展變化而得出定義:手機在最初單純作為移動通信工具之時,就承擔起人際傳播媒介的功能;伴隨移動通信技術及手機終端的日漸發展,手機增值服務概念在不知不覺中使得手機從單一話音媒介向短信、彩信、圖鈴及多媒體視訊等多元化媒介轉變。在此過程中,手機通過對傳統媒介傳播形態的整合而日益具備了媒體的特性,成為繼第四代傳播媒體——互聯網之后的新興傳播媒介[[4] 童曉渝、蔡估、張磊:《第五媒體原理》,北京,人民郵電出版社2006年版,第26頁][4]。

1、青少年“粉絲”手機使用基本情況

根據調查顯示,在日常生活中77.44%的青少年“粉絲”會使用手機。20%的青少年“粉絲”認為手機對其影響最大。

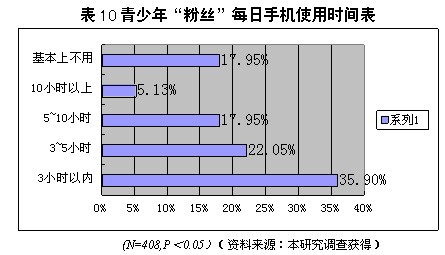

對于青少年“粉絲”手機的使用時間調查結果卻有些驚人。35.90%的青少年“粉絲”每日使用手機在3小時以內,但分別有22.05%、17.95%的青少年“粉絲”手機使用時間在3~5小時、5~10小時,甚至有5.13%的青少年“粉絲”每日的手機使用時間在10小時以上。這一現象不得不引起我們的高度重視。

在手機的用途上,騰訊網針對青少年的一項調查表明,打電話、發短信是青少年手機用戶最常用的功能,其次是瀏覽網頁,隨后是聽音樂、看電子書、使用社交網絡應用。

然而,隨著手機功能以及使用時間的增多,手機焦慮現象開始遍及開來。臺灣的一項調查顯示,93%的臺灣青少年手機族有手機焦慮感,只要沒帶手機、手機沒電、電話沒響、打電話對方沒接或不通就會感到不安[[5] 視窗·數據調查:《手機焦慮困擾臺灣青少年》,《新聞記者》,2011年第6期][5]。騰訊網的相關調查也表明青少年中普遍存在著手機焦慮現象。這不得不引起我們的重視。

2、手機對青少年“粉絲”社會化的影響

有學者認為,隨著手機智能化的發展,最初作為聯絡功能而存在的手機非但沒有增進人的感情,反倒疏遠了人與人之間的距離。有媒體就曾報道爺爺因為孫子在就餐時只顧著玩手機而忽略他人而大發脾氣。從某種意義上我們可以找到該結論的依據。當面對面的人際交往最終轉變為人與機器之間的交往時,再火熱的情誼也會冰冷下去。然而,本次調查結果卻顯示,手機使用者的人際關系是最為融洽的,他們都能夠較好的與身邊的同輩群體相處。這里可以理解為,無論是手機短信還是QQ等在線聊天工具,都增加了人與人之間聯系的機會。這種聯系是隨時的,不受制于時空的。給遠方的朋友發條短信,隨時拿出手機看一下有沒有想念的朋友發來的信息,這種行為能構建一種新的人際關系并維持已有的人際關系。同時,手機特有的短信功能還能營造一種“暫時性缺場”,交流上的不同步能讓青少年“粉絲”更易于表達自己的觀點。因而,可以說,手機在一定程度上增進了人際關系。

在行為方式上,手機用戶對自我觀點意見發表評分高于網絡但低于紙質媒體。傳播學中“知溝理論”認為經濟地位高的人在知識和信息獲取的速度上要快于經濟地位低者,長久以往,兩者之間的“知識鴻溝”不斷變寬,差距變大[[6] 郭慶光:《傳播學教材》,北京,中國人民大學出版社1999年版,第231頁][6]。手機用戶,特別是那些智能手機用戶,他們能夠憑借媒介的優勢最快的獲得想要的信息。在課堂上常看到青少年利用手機獲得所需的資訊就是最為鮮明的例子。但是也該看到,由于這部分受眾對于媒介的過于依賴使得他們缺少自我的思維判斷,雖然能對一件事情進行評價,但往往缺少自己的觀點。

在消費觀上,青少年“粉絲”的自我評價較高,對金錢非常看重。這可以理解為,手機更新換代的速度非常之快,常引起青少年的攀比之風。最為明顯的就是最近幾年紅遍全球的蘋果系列產品。走在時尚與科技前沿的蘋果手機成為每個青少年夢寐以求的潮品,但是其價錢昂貴,因而,也就有了少年“賣腎買蘋果”這等轟動全球的新聞出現。除此之外,手機的更新換代周期短,往往是一部分青少年剛花完錢購買一部手機,更高端的機型又出現,如此反復,使得青少年處于一種無盡攀比追風的怪圈中。此外,手機的使用費用并不便宜。雖然運營商都推出了比較優惠的套餐供選擇,但對于“業務”繁忙的青少年“粉絲”群來說,簡單的套餐內容并不能滿足需求。這些都加重了他們對金錢的重視。

青少年“粉絲”有更多的媒介接觸行為,媒介文本涉入度更高,由此帶來的社會化影響也更顯著。網絡的虛擬性、開放性使其成為一個信息開放平臺,但爆炸性的信息也導致受眾思維的跳躍、叛亂,弱化了青少年“粉絲”的思維能力。他們雖會表達自我觀點,但缺乏個性和獨創性。手機的高粘度使用對青少年產生日益重要的影響。如何加強青少年“粉絲”社會化的媒介引導以及加強青少年“粉絲”的媒介素養教育,將對青少年正確使用新媒體有極為重要的意義。

(作者單位:湖南大學新聞傳播與影視藝術學院)

注釋:

[1] [美]伊恩·羅伯遜著,黃育馥譯:《社會學》,上海,商務印書館1990年版,第108頁。

[2] 王世永:《電視信息傳播對青少年的消極影響及對策分析》,《陰山學刊》,2000年第6期。

[3] [美]尼古拉斯·卡爾著,劉純毅譯:《淺薄:互聯網如何毒化了我們的大腦》,北京,中信出版社2010年版,第10-20頁。

[4] 童曉渝、蔡估、張磊:《第五媒體原理》,北京,人民郵電出版社2006年版,第26頁

[5] 視窗·數據調查:《手機焦慮困擾臺灣青少年》,《新聞記者》,2011年第6期

[6] 郭慶光:《傳播學教材》,北京,中國人民大學出版社1999年版,第231頁

關注學院官方微信

關注學院官方微信